前回の記事から少し時間が経ちましたが、その間に自衛隊の “抗議活動” について様々な議論がありました。具体的には先月12日の全島エイサー大会への自衛隊の出動に対する抗議活動が職業差別か否かでいろいろ意見が交わされましたが、傍目で見た限り、我が沖縄には自衛隊に対する抗議活動に対して異議を唱えることそれ自体に不快感を覚える人たちがいるんだなと痛感しました。

それはさておき、ここで振り返っておきたいのが、なぜ一部の市民団体が「自衛隊の活動に対して抗議をするのか」つまり「目的は何か」ですが、この問いに即答できる沖縄県民は案外少ないのではと思われます。正解は

沖縄から自衛隊を追い出すこと

であり、これは復帰直後の自衛隊配備から始まる伝統的な発想なのです。つまり自衛隊に対する抗議活動には “歴史的経緯” があり、今回の議論ではその点がすっぽり抜けていた感があるので、微力ながらブログ主にて補足します。

そしてもうひとつ、沖縄から自衛隊は追い出すことの根拠ですが、それは米軍基地反対運動と同じく、「軍隊があるから戦争が起こる(なければ平和になる)」の命題に依るところが大きいです。だがしかし自衛隊の場合はそれだけではなく、「自衛隊は憲法違反である」との信念が自衛隊に対する抗議活動を支えています。

なお、憲法違反かどうか裁判所でなく個人で判断して行動に移すのはどうかと思われますが、我が沖縄における反自衛隊闘争を原点とする自衛隊に対する抗議活動には上記の前提があることを理解していただけると幸いです。

ちなみに、ここで問題になるのが、自衛隊は憲法違反の存在であるならば、所属する隊員の人権はどうなるのでしょうか。それに対し復帰直後の民主団体であれば以下のように即答するでしょう。

自衛隊員に市民権はない

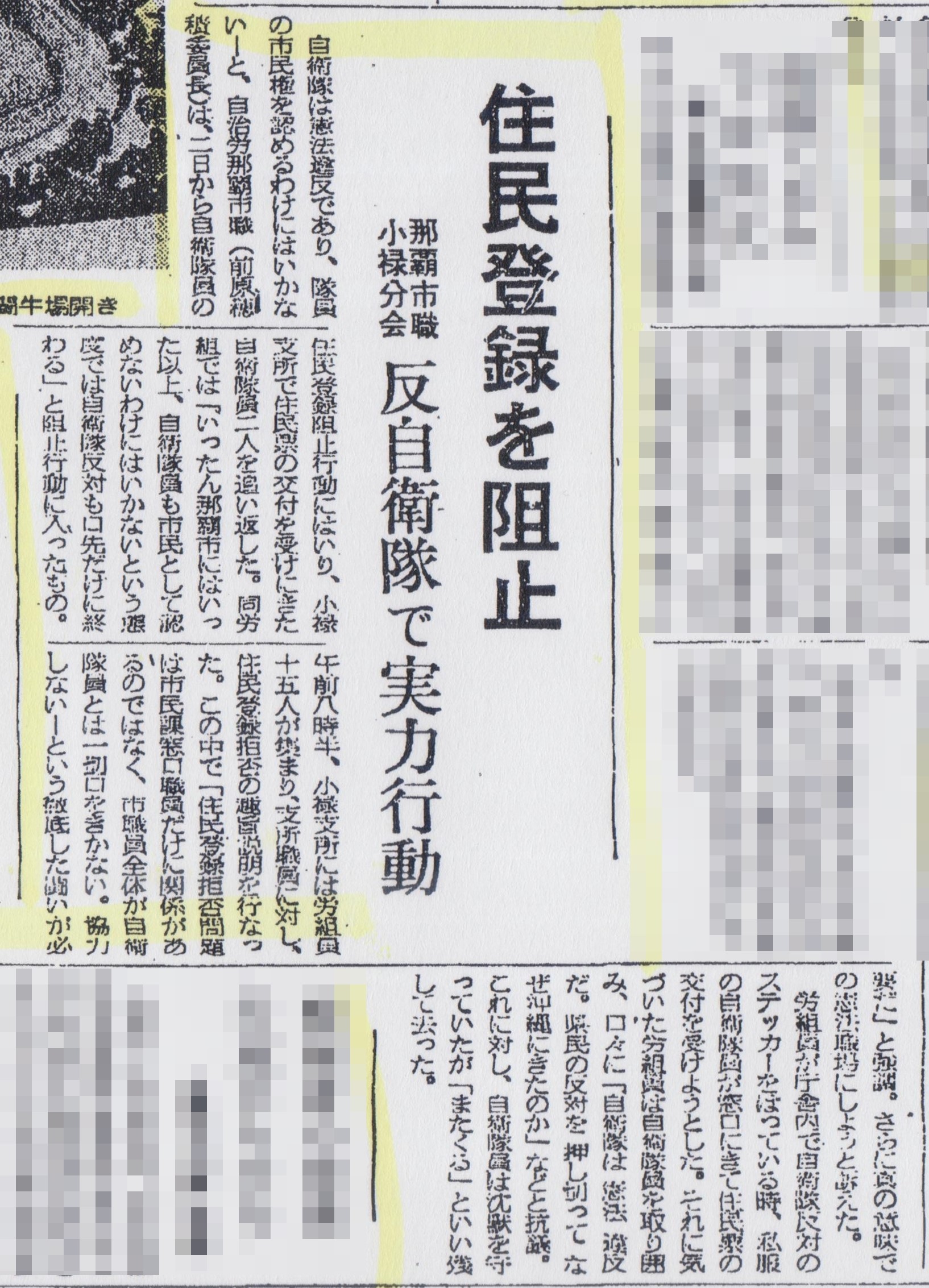

これは嘘でも誇張でもなく、昭和47年(1972)12月那覇市で起こった「(自衛隊員の)住民登録阻止運動」において自治労那覇市職の委員長がそう断言しており、当時の民主団体の共通認識であったことは間違いありません。(昭和47年12月2日付琉球新報夕刊3面)

そこで気になるのは、今日の自衛隊に対する抗議活動は組織と隊員とを厳密に区別して、隊員の人権は尊重しつつも、組織としての自衛隊に対して抗議する体裁になっている点です。そうなると昭和と令和ではなぜ認識が変質してしまったかが気になるところですが、その原点は(自衛官に対する住民登録阻止運動に対する)平良良松市長の態度にあります。次回からはこの点について言及します。

【追記】自衛隊に対する抗議活動の目的が「自衛隊を沖縄から追い出すこと」ならば、それはつまり自衛官であることを理由に「沖縄から出ていけ」と同じ意味であり、自衛隊も職業の一種であるからそれはれっきとした「差別」になります。それに対する反論は「自衛隊は憲法違反の存在であり、我が沖縄は復帰時に(県民合意なく)一方的に配置された。我々は誤ったことに対して抗議しているのでありそれは「差別」ではない。むしろ憲法違反の存在を黙認し、我が沖縄に押しつけた国にこそ問題がある」になりましょうか。ただし令和の今日ではこのように反論できないあたりに、我が沖縄における自衛隊と市民団体の “信頼の差” を痛感した次第でもあります。