今回は “琉球開闢” について言及します。というのも当ブログ開始から2年強、おかげさまで配信記事も550を超えましたが、そのなかで琉球神話を取り上げたトピックがひとつもないことに気が付きました。歴史ブログを運営している以上、琉球神話に触れないとさすがにまずいかなと思い、今回ちょっとした考察記事を纏めてみました。まずは羽地朝秀編纂『中山世鑑』から琉球開闢に関する記述を紹介します。ただし原文は読みづらい部分があるので、比嘉朝潮著『沖縄の歴史』からの現代語訳を掲載しました。読者のみなさん、是非ご参照ください。

琉球開闢に関する史料

琉球開闢に関する史料をまとめてみました。

125年前の那覇港の様子

今回も笹森儀助著『南島探験』から明治26年(1893年)当時の那覇港の様子を紹介します。大正・昭和の時代の史料を参照すると、沖縄から大阪へ砂糖樽を輸送する運賃より、台湾から大阪まで輸送する(砂糖樽の)運賃のほうが安いとの記述が散見されます。ブログ主は沖縄より台湾のほうがはるかに多くの砂糖を輸出していたから(台湾 – 大阪間のほうが)輸送賃金が廉価でも引き合ったと考えていましたが、どうやらそれだけではなかったようです。先ずは下記史料をご参照ください。

125年前の首里の様子

今回は明治26年(1893年)当時の首里の様子を紹介します。笹森儀助著『南島探験』からの引用ですが、明治12年(1879年)の廃藩置県から14年、旧都の寂れっぷりが予想の斜め上を行くレベルでブログ主は衝撃を受けました。著者の笹森儀助は青森県出身で、明治26年5月11日青森を発し、青森→東京→神戸→鹿児島を経由して同年6月1日に無事那覇港に到着します。彼が首里の尚氏宅の訪問および墳墓(玉陵)の参拝を試みたのが翌日の2日ですが、その時の様子を抜粋しましたので是非ご参照ください(原文およびブログ主による意訳を掲載しました)。

Windows 10 に関する誤解について

本日付(11月23日)の沖縄タイムスに Microsoft Windows に関するコラムが掲載されていました。そのなかで気になる部分を見つけましたので全文を書き写しました。読者の皆さん、是非ご参照ください。

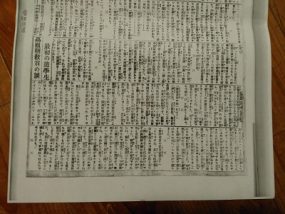

琉球の先人の主体性はなぜ全うできなかったのか

本日(11月20日)付琉球新報に興味深い記事が掲載されていましたので紹介します。琉球藩末期(1876年以降)の脱清人に関する内容で、先日の玉城デニー知事の訪米活動と当時の救国運動の精神とが重なって見えてくると言及していることと、清国に渡った琉球人たちが廃藩置県後も王家の復活のために尽力した行動を”琉球の主体性”として捉えているのが特長的です。全文を書き写しましたので是非ご参照ください。

自由と平等の観念に対する誤解を憂うお話

いまさらブログ主が指摘するほどの案件ではありませんが、廃藩置県以前の琉球社会において “自由と平等” という観念は全くといっていいほど存在しませんでした。先日『太田朝敷選集』をチェックしている際に、そのことに触れた箇所を見つけましたので今回当ブログにて掲載します。(今回取り上げた史料の全文『琉球新報は何事を為したる乎』は後日当ブログにて掲載します)

※令和5(2023)年1月16日、アイキャッチ画像を変更ました。4年ほど前に調子に乗って書いた “作文” ですが、令和の今日でも「うちあたい」する輩が多いと感じるのは気のせいだと思いたいです。

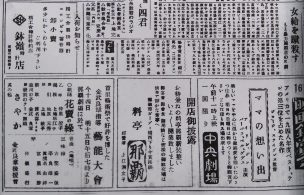

とある善良な市民がマスコミデビューしたときの記事を見つけた件

今回は沖縄戦後の新聞をチェックした際に発見した記事について言及します。昭和25年(1950年)10月14日付うるま新報に掲載された「女中殺し」の事件ですが、後に”善良な市民”としてコザ市で名士扱いを受けた人物の名前が記載されています。

*カンパン:沖縄戦後に各地に設置された収容所兼労務宿舎のこと。RTBカンパンは那覇、AJは普天間にあった。

*被害者の名前は黒字で伏せています。

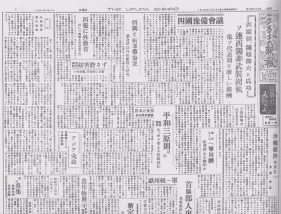

大島出身者の悲劇

先日ブログ主は戦後の新聞(うるま新報ほか)をチェック中に、気になる社説を見つけました。原文をそのまま書き写しましたので是非ご参照ください。

*社説に「先發の壷屋における殺人事件なども」とありますが、これは昭和26(1951)年1月13日に壷屋で発生した一家惨殺事件のこと(壷屋強盗殺人事件)。

最初の遊學生 – 高嶺朝敎翁の談

今回は太田朝敷関連の史料として第一回県費留学生として上京した高嶺朝教氏の談話を掲載します(リンク先写真前列右側の人物)。第一回県費留学生の派遣は我が沖縄の歴史にとって重要な意義を持ちます。理由は彼等が琉球・沖縄の歴史上で初めて自発的に断髪したことで”伝統主義の束縛”から自らを解放することに成功したからです。そしてそのことがエリートとしての彼らの人生を決定つけることになります。だがしかし高嶺氏の回想にも明治天皇への拝謁については一言もふれていません。この点はさておき、今回はブログ主にて現代語訳と原文を併せて掲載します。読者のみなさん、是非ご参照ください。

とある沖縄ヤクザ界の大物と思わしき人物の記事を見つけた件

本日『うるま新報』ほか戦時中および戦後の新聞をチェックしている際に、偶然ではありますが興味ある記事を発見しました。本命は「玉城繁政」という人物を調べていたのですが、それとは別に沖縄ヤクザ界における大物と思わしき人物が引き起こした事件についての記述が見つかりました。早速ですが読者のみなさん、是非ご参照ください。

米軍が最も恐れた男ですら恐れたこと

今回はひさびさに”不屈さん”ネタを提供します。昭和38年5月発行の『月間沖縄』の企画で瀬長亀次郎伝が3回にわたって掲載されていますが(現代人物評伝 – 人民党委員長 瀬長亀次郎)、ブログ主はその史料をチェック中に気になる記述を見つけました。ちなみに著者は仲宗根源和氏で戦前から戦後にかけての瀬長氏の経緯を詳しく記述していて、瀬長亀次郎関連の史料のなかでも一級品の内容です。該当部分を抜粋しますので読者のみなさん是非ご参照ください。

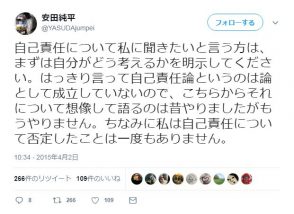

ファクトチェック

今月6日の沖縄タイムスに掲載された〈大弦小弦〉の内容がちょっと香ばしかったので、当ブログにて紹介します。説明不要かと思いますが、10月23日にトルコ政府に保護された安田純平さんに対する(ネット上における)バッシングに対して苦言を呈する内容です。一見もっともなご意見にも思えますが、ブログ主は「何か違うのでは」という違和感を拭い去ることができません。全文を書き写しましたので、読者のみなさん是非ご参照ください。

第一回県費留学生の謎

今回は明治15年(1882年)の第一回県費留学生の気になる点について言及します。『太田朝敷選集〈下巻〉』に年譜が掲載されていますが、その中で同年12月4日、上京した留学生たちが明治天皇に拝謁したとの記載記載がありました。詳細は下図をご参照ください。

*第一回県費留学生:1882年(明治15)年、沖縄から県費で東京へ留学した謝花昇、岸本賀昌、太田朝敷、高嶺朝教、今帰仁朝蕃(中途で帰郷、山口全述に代わる)ら5名のこと。学習院から農科大学や高等師範、慶応大などで学ぶ。

ツッコミを入れたい記事を二つほど紹介するよ

今回はアメリカ世の時代(1945~1972)における事件・事故の記事を2つ紹介します。沖縄タイムス社が編纂した『沖縄年鑑』からの引用ですが、ちょっとツッコミを入れたい気分になった内容です。読者のみなさん是非ご参照ください。