前回の公判で城間ゴゼイさんの証言のよって仲地カマドさんはピンチに陥ります。ロールプレイングゲームに例えるとクリティカルヒットを食らった状態です。しかもそれだけではなく、第三回公判においてもう一人の主人公である具志堅マウシさん(49)が証人として出廷することで、カマドさんは絶体絶命の状態に追い込まれます。では具志堅マウシさんが殺る気満々で登場した1913年(大正2)3月4日に行われた第三回の公判の記事をアップします。

1913年(大正2)のユタ裁判 その5

今回は1913年(大正2)3月1日に行われた第二回の公判の全文をアップします。

証人城間ゴゼイの証言次第で運命が決まるユタ側では、かたずを呑んで待ち受けた。ゴゼイは、深く心に決するものがあるようで、判事の偽証罪についての注意にもキッパリ誓って訊問に応じた。

1913年(大正2)のユタ裁判 その4

前回までに記述した第一回の公判の内容をまとめると

仲地カマドさん

1.2月17日に具志堅マウシさん宅を訪問したことは認めるも、容疑内容については「覚えていません」。

2.自分はユタをする身分ではない。

3.祈祷は自分のために行うもので、他人に対して行ったことはない。

1913年(大正2)のユタ裁判 その3

1913年(大正2)2月27日の那覇区裁判所で行われた第一回の公判の続きです。

長野判事 被告が警察で自白したことによれば、東町の大火後、具志堅マウシ宅に行き、西、東町の人たちが上波之上、下波之上、及び天尊小堀に祈祷するという話があり、また泉崎の小娘が、人々に神の宣託を授けているということだが、自分の所にもこの間観音様が現れ、世界の宝は何と何かと質問されたので、自分は知らないと答えたら、神様は、世界の宝は火と水じゃ、世間の無知な者たちは、天に神があることは知っているが、知の神を知らない。地の神は、天の神より一層大切に拝むべきもので、人間の家も草木も、一切の作物も、すべて地の恵みで生まれているのである。然るに世人はそれを知らずに、今まで地の神をおろそかにしてきたのは不都合である。何時大難が起こるか知らないぞ、との御告げがあったというが、本当ですか?

1913年(大正2)のユタ裁判 その2

本日から1913年(大正2)2月27日より、計4回行われたユタ裁判について記述します。登場人物や時代背景などできる限り説明しつつ、友寄隆静氏の口語訳をベースに公判の全文を掲載します。

1913年(大正2)のユタ裁判 その1

前回の記事でユタについて取り上げました。ついでと言っては何ですが、今回の記事から近代においてユタの問題が社会的にクローズアップされた事件を取り上げます。

タイトルが何処かで聞いたことのあるもろパクリですが(笑)、琉球・沖縄の歴史において、現代の歴史教科書には記載がなくても社会的に反響を呼んだ事例は多くあります。現代人にこのまま忘れ去られるのも勿体ない面白い事件もありますので、この場を借りてブログ主が調子に乗って幾つか紹介します。

*追記、タイトルを変更しました。大日本帝国時代の出来事にまとめます。

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと 番外編 結論その2

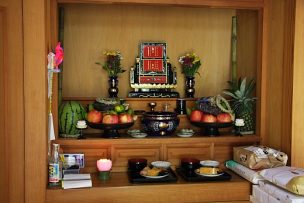

重要なことなので繰り返しますが、沖縄県民(とくに本島)は祖先を敬うことと崇めることの区別ができません。典型的な例がトートーメーの男系継承(長男)で、女系が継承すればご先祖さまがお怒りになるという観念は迷信以外何物でもありません*。

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと 番外編 結論その1

すこし調子に乗りすぎてユタについて長々と記述してきましたが、実は現代においてもユタの問題は沖縄社会の裏面に潜んでいて解決できたとは到底言い難い状況です。ではどのようにしたらユタの問題に対処したらいいのでしょうか。

ブログ主が思うに、ユタの問題は元々は前述したとおり

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと 番外編9

ユタの権威を増長させたもう一つの理由は医療行為が未発達だったことです。古来より世界共通で呪術=医術と相場が決まっていますが、琉球・沖縄の歴史においてユタの医療行為が禁止されたのは1884年(明治17)です。1885年(明治18)に医生教習所を設立して西洋医学の研修および医者の育成を始めるまでは、事実上ユタが医術(ウグァン)を行っていた状態でした。(正確には漢方および民間療法とユタのウグァンです)

ユタの医療行為がどのようなものであったかは、詳細な記録がないため不明ですが、沖縄県政五十年(太田朝敷、1931年刊行)の第五、懸の衛生施設と其功程の記述から察することができます。(旧漢字および文語調はブログ主にて訂正)

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと番外編その8

琉球王国の時代において、ユタの問題は深刻なものがありました。為政者にとっては従来の権威に対する挑戦そのものですし、地方自治体である間切あるいは村にとっては秩序維持の妨げになりかねない存在とみなされたからです。それにも関わらずユタの権の暴走を止めることができず、しかも特徴的なのは貴賤職能を問わず琉球王国の女性のほとんどすべてがユタの権威に服従する状態になってしまいます。

何故当時の女性たちは身分を問わずにユタの権威に盲信的になってしまったのでしょうか。その答えは明白で、

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと 番外編その7

前回の記事で世界の三大宗教において呪術的思考の克服に成功したのはイスラム教だけであることを説明しました。ブログ主が思うに、イスラム教が呪術の排除に成功した理由は

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと 番外編その6

ここでちょっと話が飛びますが、世界の歴史における三大宗教(キリスト教、イスラム教、仏教)において、呪術的思考の排除に成功した宗教はイスラム教だけです。ではイスラム教がどのようにして呪術を克服したのを考えてみましょう。

イスラム教とキリスト教は一神教かつ偶像崇拝を禁止します。この点は共通ですがイスラム教は偶像崇拝を厳禁します。その徹底ぶりは礼拝所にアッラーや預言者ムハンマドの肖像が一つもないことでも分かります。偶像崇拝の禁止を徹底化させることで、呪術的思考の排除に成功しますが、布教から1300年を経てもその精神が継続されていることには驚きを禁じえません。

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと 番外編その5

ユタあるいはユタコーヤーの慣習は現代にも存続しています。その根底には現代人にも呪術に対する憧れと恐れの感情があるからです。呪術的思考の克服は琉球王国(あるいは琉球藩)の時代であろうと現代であろうと至難の業で、氏育ちや学歴に関わらず呪術にどっぷりはまる人は珍しくありません。

なぜユタを信じるのか(友寄隆静著、月刊沖縄社、1981年刊行)で、著者は実際に14人の現役ユタにインタビューを試みています。そのなかで一番笑えないエピソードが「夏休みになると教師の予約でギッシリ」というくだりです。ユタは「看板のない商売」ですので、口コミあるいは紹介を経てウグァン(拝み)を依頼するのが一般的です。現代ではウグァン(拝み)のWeb予約もできますが、当時は口コミなど情報入手の手段は限られています。 それでも予約が殺到するところに沖縄社会のユタ問題の闇を感じます。

俺が調子に乗って第66回沖縄県高等学校秋季大会の準決勝の試合結果をレポートするよ

10月2日(日)、沖縄市のコザしんきんスタジアムにて、第66回沖縄県高等学校秋季大会の準決勝第一試合と第二試合を観戦しました。有給申請しての現地観戦予定でしたので、前日から「台風くるな!」とウグァン(拝み)したのが幸いしたのか絶好の観戦日和でした(笑)。

今年の秋の高校野球沖縄大会は、本命の沖縄尚学がベスト16でこけて、新人大会ベスト4で今大会のダークホース的存在だった宜野座もベスト8で敗退するというやや波乱の展開でした。ただしベスト4に勝ち残ったのは今年8月の新人大会優勝の未来工科、1年生大会(2015)準優勝の興南、島尻地区の強豪知念、宜野座を完封で破った那覇と実に楽しみなチームでしたので、朝からうきうきしながらコザしんきんスタジアムで2試合を観戦してきました。以下ブログ主が調子に乗って2試合の試合結果をレポートしますので、高校野球のファンの皆さんどうぞご参考にして下さい。

琉球・沖縄の歴史の個人的な謎 近代にいたるまで女性が文字を読めなかったこと 番外編その4

前回の記事で琉球王府の為政者たちが執拗なまでに禁令を発布して、ユタを取り締まろうとした理由について述べました。彼らがユタを目の敵にした理由はもう1つあって、それは当時の士族たちが儒学を中心とした漢学で教育を受けていたことです。

首里や那覇、久米、泊の士族は幼少から儒学の教育を受けます。その結果、漢学流の合理性を身につけることになります。では漢学流の合理性とは何でしょうか?それは呪術を否定することです。