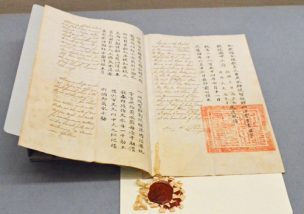

前回の記事において、安政元年(1854)に締結された琉米修好条約が、明治5年(1872)の琉球藩の設置によって日本政府に引き継がれる経緯について説明しました。そうなると、明治政府側で条文を把握する必要があり、外務省は琉球藩に対して条約正文(原本)の提出を要求します。前回も記載しましたが、明治5年9月28日付けで琉球藩の外交事務を外務省が管轄する令達が発せられます。

シリーズ

琉米修好条約の顛末(上)

以前ブログ主は、安政元年(1854)にアメリカ合衆国と琉球王国との間に締結された「琉米修好条約」の記事を掲載しました。当条約は明治12年(1879)の廃藩置県によって失効扱いですが、明治5年(1872)における琉球藩の設置に伴い、アメリカ側から先年琉球王国と締結した条約を日本政府が継承し遵守するかを問い合わせる外交文書がありましたので、この場を借りて掲載します。

時系列順に史料を掲載します。先ずは明治5年(1872)9月14日の琉球藩に封ずる勅書から掲載します。

琉球・沖縄の歴史において何時から「日本ノ國旗ヲ立ツ」ようになったのか?

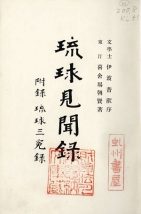

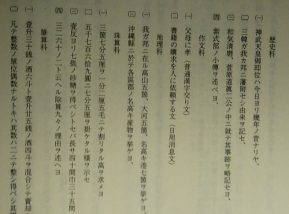

以前にブログ主は「我々のご先祖は賢い外交をしてきたのか」との記事を掲載しましたが、その際に喜舎場朝賢著『琉球見聞録』を参照しました。その中に明治8年(1875)8月21日付で琉球藩に在勤していた河原田盛美(かわらだ・もりはる)氏が、藩庁の官吏宛に提出した意見書が掲載されていて、同氏は琉球が日本の属藩であることを証するとして16か条を挙げています。

河原田氏は「抑モ清國ノ関係ヲ断タシムル者ハ日本ノ属藩ナレバナリ、日本属藩ノ證トスルモノ大略十六ケ條アリ」と前置きして、一つ一つ事例を挙げていきますが、15番目に「日本ノ國旗ヲ立ツ」と述べています。この記述によれば琉球藩の時代から日章旗を掲げていたことになりますが、では何時ごろから沖縄において日本の国旗を掲揚するようになったのでしょうか?

SNS 「領事裁判権」についての訂正記事

前回コラム「亞米利加合衆國琉球王國政府トノ定約」のなかの第四条の解釈についてフェイスブック上でご指摘がありました。投稿者は玉城有一朗先生で、その内容を掲載します。

領事裁判権は実際に領事を交換して成立します。該当の条文にあるのは、①琉球役人が米人の容疑者を捕縛したとき、彼らを罰する前に、②米人の属する船主に通告してから、役人は職務を執行しなさい、ということです。琉球国は米国に領事を派遣してはいません。ここは厳密に解釈するところです。

一 合衆國人民、上岸、俱要任從其遊行各處、毋得遣差追随之、窺探之、但或闖入人家、或妨婦女、或強買物件、又別有不法之事、則宜地方官拿縛該人不可打之、然後往報船主自能執責

・合衆国船中ノ人上陸ノ節ハ附添人或ハ所業監察ノ官員ナクシテ随意ノ所へ徘徊自由タルベシ、然レドモ強テ人家ヘ踏ミ入リ女ニ戯レ人民ヲシテ無理ニ物品ヲ買シメ其他不法ノ挙動イタサバ地方官ニテ召捕フベシ、最モ麁暴ノ取扱アル可カラズ、而メ刑罰ニ付テハ其船主ヘ報知スベシ。

琉米修好条約の上記条項が実際にどのように運用されたかはまだ確認ができませんが、条文を再チェックすると玉城先生のご指摘が正鵠を得ていることが分かります。ブログ主(および Wikipedia の編集者)が勘違いしていたことも再確認できました。

当時の琉球国は米国に領事を派遣していませんし、上記条文には「報知」あるいは「然後往報船主」と記載されていまして、これは船主側で裁判を行う意味ではありません。故に琉球国が国家主権を行使して相手国に対して「領事裁判権」を認めたとのブログ主の記述も間違いであることが分かりました。この場を借りて訂正します。そしてわざわざご指摘いただいた玉城先生に対して感謝の意を表して、今回の記事を終了します。

人口の増加が沖縄社会に与えた影響を真面目に考えてみよう~復帰後編(下)

我が沖縄県では平成12年(2000)から、若者人口(14~24歳)比率が低下します。この現象は昭和20年(1945)を除くとおそらく有史上初めてのことかと思われますが、今回は若年層の低下が社会にどのような影響を及ぼすのかを考察します。

目に付くのが若者人口比率の減少と比例して犯罪件数が減少していることです。沖縄県警察の公式サイトに平成17年(2005)から「刑法犯総数、認知件数、謙虚件数・検挙人員」のデータがありますので貼り付けします。下記グラフからもお分かりのとおり、犯罪件数が激減していることが確認できます。

人口の増加が沖縄社会に与えた影響を真面目に考えてみよう~復帰後編(上)

今回から、本土復帰前後の昭和45年(1970)から平成27年(2015)年までの人口増減が沖縄社会に与えた影響について説明します。昭和55年(1980)から年齢別人口調査のデータを沖縄県が公表しているので、その数値を参考に全人口における14歳から24歳の若者比率を算出しました。下図をご参照ください。

閑話 人口の増加が沖縄社会に与えた影響を真面目に考えてみよう アメリカ世 その2

前回の記事において、昭和25年から30年にかけての人口急増が社会に及ぼした影響について説明しました。昭和20年(1945)の沖縄戦直後の人口が推定で35~40万で、昭和15年の沖縄県の人口が57万人ですから、戦争の結果ものすごい人口の減少を経験していることになります。

閑話 人口の増加が沖縄社会に与えた影響を真面目に考えてみよう アメリカ世 その1

前回の記事において、大日本帝国時代(1879~1945)における全人口に対しての若者人口の比率(14~24歳)の増減が沖縄社会に与えた影響について簡単に記述しました。日下先生の著作『大人の国のための戦争学』の中に、「人間も人口が増えると、極端な人が出てくる。普通なら滅びるが、そういう人が適応しやすいように世の中が変われば生き残る」との記載がありますが、大日本帝国時代の沖縄県がまさにその通りで、極端な人物の象徴は伊波普猷先生(1867~1947)で間違いないでしょう。その他にもこの時代は個性的な人材は数多く輩出し、彼らが社会に与えた影響は極めて大きいものがありました。

いわば「異端や規格外の存在が社会全体を大きく動かす」ことができたのです。これは尚家が支配していた琉球国の時代にはあまり見られない現象です。唯一の例外は蔡温(1682~1761)でしょうか。今回は、アメリカ世(1945~1972)において人口の増減が社会にどのような影響を及ぼしたかを考察します。

閑話 人口の増加が沖縄社会に与えた影響を真面目に考えてみよう 大日本帝国の時代編

前回の記事において、日下先生が唱える「15歳から25歳の若者が全人口に占める比率が15パーセントを超えると、その国は戦争をするのである。何らかの理由で10パーセント以下に下がると、戦争は止む」の仮説を、ブログ主が実際に沖縄県の人口統計をチェックして検証しました。

統計の都合上「14歳から24歳の若者人口が全人口に占める比率が15パーセントを超えると沖縄社会に何が起こったか」を考察しました。明治12年以降、沖縄は独立国家ではなく一地方行政単位なので、戦争ではなく若者比率が急上昇すると社会にどのような影響を及ぼしたかを調べると、実に興味深いことが分かりました。先ずは明治13年から昭和にかけてブログ主が纏めた人口統計表をを貼り付けします。

閑話 人口の増加が沖縄社会に与えた影響を真面目に考えてみよう

先日ブログ主は『犯罪実話物語 沖縄警察五十年の流れ』(比嘉清哲著、平成9年刊行)および『大人の国のための戦争学』(日下公人著、2002年刊行)を読んでいた際に、実に奇妙な一致点を見つけましたので紹介します。

明治29年4月20日の女子講習科の入学試験

今回はブログ主が確認した限りですが、おそらく歴史上初の女子に対する選抜入試試験の内容を紹介します。

琉球・沖縄の歴史において女子が小学校へ入学したのは明治18(1885)年ですが、それから11年後の明治29(1896)年に女子講習科(速成の女子教員養成学校)の選抜入試試験が行われます。その内容が非常に興味深いので今回ブログで公開します。

現代社会の古典離れを憂うお話 その2

現代社会において、「若者の○○離れ」という言葉があります。マスメディアが作り出した言葉のようですが、代表的なのが「若者の車離れ」という語句ではないでしょうか。実は古典も当てはまります。昨今に出版された沖縄本を参照すると、明らかに古典の知識が欠けているなと思われる書籍が非常に多いのが気になります。

現代社会の古典離れを憂うお話 その1

先の5月22日に組織犯罪処罰法改正案が衆議院で可決されました。その際にネット上で話題になったのが現参議院議員の小西ひろゆき氏の亡命問題です。

閑話 我々のご先祖は賢い外交をしてきたのか その9

これまで長々と、明治8年(1875)5月29日の明治政府の御達書に対する松田道之と琉球藩(交渉役は主に三司官が担当)について言及しました。なぜこれ程惨い交渉になったかと言えば、国王尚泰の決断力のなさが最大の原因であることは間違いありません。補足として琉球藩の行政組織は下図をご参考ください。

閑話 我々のご先祖は賢い外交をしてきたのか その8

先にフェイスブック上で、明治8年(1875)の松田と三司官との交渉をテンプレ形式でまとめて投稿しました。思った以上に出来がよかったので、一部訂正して当ブログ内でも掲載します。余談ですが大城立裕著「沖縄歴史散歩」のなかで、著者は琉球処分官として来琉した松田道之のことを絶賛していますが、ブログ主も同じ感想です。