数日前になりますが、9月29日の琉球新報の一面に次のような社説が掲載されていました。

ちょっとした“借り”を返してきたお話

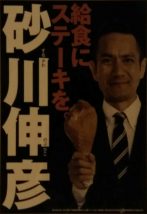

本日(9月29日)、那覇新都心に5本指シューズの専門店“Vibram Island(ビブラムアイランド)”がオープンしました。オーナーは砂川伸彦氏、ハッキリ言ってブログ主は面識ありません。ただし砂川さんにはちょっとした“借り”があります。それは以前当ブログで那覇市議会選挙のポスターに関する記事で砂川さんを取り上げたところ、予想の斜め上を行くアクセス数があり、結果として新規読者の獲得に成功したことです。

今回は軽い恩返しの気持ちで、本日開店のシューズショップへの来店レポートを掲載します。読者の皆さん、是非ご参照ください。

宮城嗣吉さんのおかしすぎるエピソードで打線を組んでみた

1981年沖縄タイムス刊行の『私の戦後史 第5集』に掲載されている宮城嗣吉さん(1912~2001)のエピソードがあまりにもおかしすぎて、ブログ主はつい調子に乗って打線を組んでみました。スヤーサブローの異名で知られる沖縄空手界の大御所で、映画『ベストキッド』に登場するミヤギのモデルになった人です。佐野眞一さんの著作『沖縄 だれにも書かれたくなかった戦後史(上)』にも登場しますが、インタビューで息子が「やりたい放題のことをやって死にました(笑)」と答えているようにハチャメチャなエピソードが満載です。

裁判移送問題と中村議員の失踪

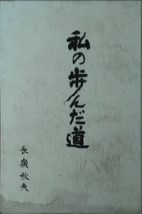

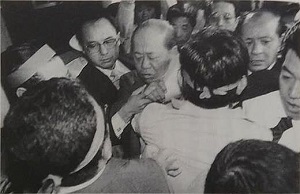

昭和41年(1966)7月5日、東京で起こった中村晄兆(なかむら・てるあき)立法院議員失踪事件の顛末について、当時立法院の議長を務めていた長嶺秋夫さんの回想録『私の歩んだ道』(昭和60年刊行)に事件の詳細が記載されていましたので掲載します。ブログ主が確認できた限り、この事件の詳細を記載しているのはほか昭和41年7月の琉球新報縮小版と、この回想録の2つだけです。

室井佑月さんのコラムを読んで思ったこと

9月24日、琉球新報名物企画『日曜の風』に第四日曜日担当の室井佑月さんのコラムが掲載されていました。この企画は毎週日曜日に女性識者がコラムを掲載するのですが、確か第一日曜日が谷口真由美さん、第二日曜日が香山リカさん、第三日曜日が浜矩子さんで、第四日曜日が室井佑月さんの担当です。実に香ばしいメンツを揃えたなと感心しますが、ためしに室井さんのコラムの全文をアップしますので、是非ご参照ください。

泡盛業界の模索について思うこと

先日、近くのファミリーマートで Family Mart Collection 泡盛コーヒー[BLACK] という気になる商品が販売されていたので、購入して試飲しました。新里酒造が販売している「珈琲泡盛 コーヒースピリッツ」のファミマ版で度数は12%ぐらい、ワンカップでお値段250円前後と手ごろな価格で、売れ行きも上々のようです。

キャンプ・シュワブ誕生の経緯

先日、我那覇真子さんの著作である『日本を守る戦い – 日本のジャンヌダルクかく語りき -』を読んでいる際に、気になる点があったのでちょっと調べて見ました。それは「第2章 – 沖縄の異常なジャーナリズム」の中でキャンプ・シュワブ基地ができた経緯について記載した部分です。ちなみに我那覇さんの著作を読もうと思ったキッカケは、長年の沖縄タイムス読者であるブログ主母から「我那覇さんって誰ね~?」という予想の斜め上を行く質問を受けたからです。余談はさておき、キャンプ・シュワブ誕生の一節、是非ご参照ください。

衆議院解散におびえる人たち

いまさらですが、前日(9月18日)の沖縄タイムスに巷で話題の10月衆議院解散に関する社説が掲載されていました。全文を掲載しますのでご参照ください。

来年の今日。沖縄独立(していません)。

去年の今日(2016年9月16日)、Twitter 上で「来年の今日。沖縄独立。」とつぶやいて大炎上させた人がいました。本日もあと3時間ほどで終了ですが、まだ沖縄は独立する気配がありません。

別に「不屈」は瀬長亀次郎さんだけではないお話 その2

今回は昭和40年(1965)10月の琉球漁業が提訴した第二のサンマ裁判における中央巡回裁判所の判決(いわゆる“前田判決”)の歴史的意義について説明します。その前に、琉球政府および司法機関の設立について簡単に述べると、

ハニートラップがなくても朝鮮労働党と“お友達”だった沖縄の知識人たち

9月13日付の文春オンラインで「前原誠司民進党代表と北朝鮮美女“親密写真”を入手」の Web 記事が掲載され、14日現在のネット上では大騒ぎになっています。本当に“親密”になっているのかは気になるとして、ブログ主が思ったことは、我が沖縄県には別にハニートラップを仕掛けなくても朝鮮労働党と“お友達”になった人たちがいたな……ということです。

ブログ主の知り合いにかつての軍雇用員で、全軍労(全駐留軍労働組合沖縄地区本部)に加入していた人がいます。彼から組合活動の闇の話を聞かせてもらいましたが、裏が取れていないのでそれらの話をブログ上でアップすることはできません。だがしかし、下記に掲載の文章から沖縄の親北知識人の正体をある程度把握することはできると思います。是非ご参照ください。

別に「不屈」は瀬長亀次郎さんだけではないお話

2017年8月12日にドキュメンタリー『米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー』が公開され、我が沖縄県ではちょっとした亀次郎ブームになっています。瀬長亀次郎さんのキャッチフレーズはご存知の通り「不屈」で、彼はアメリカ軍の占領行政に立ち向かったヒーロー扱いになっています。

たしかに人民党事件で逮捕・投獄されましたし、那覇市長に就任もその後追放され、しかも10年間公民権を剥奪されても志を曲げることはありませんでした。たしかにその点では「不屈」です。だがしかし、瀬長亀次郎さん以外にも米軍の施政に立ち向かった無名の沖縄人(今回は敢えてこの名称を使います)は多数いるわけで、今回はその中から一人前田武行裁判長について取り上げます。

西銘県政における最大の業績は何か?

以前に当ブログ内で西銘順治知事時代の業績について記事にしましたが(八重山日報「調査の中で分かった西銘順治氏の存在感」の記事について思ったこと)、今回は西銘県政における最大の業績について考察します。

突撃グルメレポート~大衆食堂ミッキーに行ってきたよ

少し前の話になりますが、沖縄市立図書館の郷土本コーナーに立ち寄った際、ついでにと言ってはなんですが八重島地区とパークアベニュー内にある大衆食堂ミッキーを訪れましたので、今回突撃グルメレポートとして記事にまとめました。

沖縄市八重島地区は戦後初めてと言っていいでしょうか、アメリカ軍人・軍属の歓楽街が建設された場所です。その後米軍人相手の歓楽街はBC通り(現在のパークアベニュー)や照屋黒人街、あるいは旧美里村吉原地区に赤線地帯が新設され結果として八重島は寂れてしまいます。現在は単なる住宅街ですが、当時の名残りを残す建物がまだ数件残っています。

大衆食堂ミッキーはいつごろから営業しているか残念ながら調べることが出来ませんでした(創業40年以上とか)。コザのグルメとしては超有名なスポットですが、よく考えるとブログ主が大衆食堂ミッキーに訪れたのは今回初めてかもしれません(コザでの食事はフィリピン料理店『ブンガロー』を利用するケースが多いから)。では初大衆食堂ミッキーの突撃レポートをご参照ください。

沖縄の高校野球のもうひとりの恩人について

去る8月11日に行われた第99回全国高等学校野球選手権大会の大会第4日目、興南高校と智弁和歌山高校との一戦は6-9で智弁和歌山高校が勝利しました。我が沖縄代表の興南高校は健闘むなしく初戦敗退しましたが、この悔しさをばねに興南高校がより強いチームを作り全国の舞台で活躍することを強く期待します。

現在の沖縄の高校球児は本土チームに対するコンプレックスはありません。「普通にやれば勝てる」と思っているので、近年は全国あるいは九州大会でコンスタントに実績を残しています。典型例が今年春の九州大会初戦で、九州国際大付属高校にコールド勝ちした美来工科高校でしょう。かつてよく言われた「ユニフォーム負け(相手チームの名前にびびって本来の力を出せないこと)」することは最早ありません。実に頼もしい限りです。